L’improvisation en aménagement face au défi du Changement Climatique : à la fois nécessaire et impossible ?

- Olivier Soubeyran

- 15/04/2025

Désormais, nous avons conscience de la réalité vécue du changement climatique, de son ampleur et des menaces qu’il fait peser sur l’avenir de nos sociétés. Nous sommes les témoins d’évènements extrêmes, hors normes sur tous les continents, à toutes les latitudes (inondations, sécheresses, méga feux terrestres comme marins, chaleurs extrêmes de l’atmosphère comme dans les océans, monstres cycloniques, etc.). Pourtant, le déni climatique n’a pas disparu. Disons plutôt que la réalité du changement climatique est plus anesthésiée que niée. La nomination du Sultan Al Jaber, dirigeant d’un des grands pétroliers mondiaux, à la présidence de la COP 28 à Dubaï en est peut-être le meilleur exemple.

Globalement, les grandes politiques nationales d’atténuation de lutte contre le changement climatiques prennent un retard inquiétant, au point que le scénario limitant un réchauffement de la température moyenne mondiale à 2° est en passe de devenir utopique. À l’inverse, le scénario de réchauffement à 4° présenté par exemple dans un rapport de la Banque Mondiale en 2012 comme la dystopie absolue, est précisément ce qui pourrait réellement se profiler d’ici à la fin du siècle. Ce scénario est tellement pris au sérieux qu’il constitue aujourd’hui la référence du Ministère de la Transition Écologique et des Territoires pour penser les politiques d’adaptation au changement climatique. Tout se passe comme si les politiques de l’adaptation à bâtir avaient déjà entériné l’échec des politiques d’atténuation basés sur des scenarios moins extrêmes, mais qui auraient exigé des mesures plus rapides et contraignantes.

Certes, on gagne, pour un temps quelques marges de manœuvre politique, mais même pour un monde se limitant à 2°, des points de bascule climatiques auront probablement été franchis (effondrement de la calotte glaciaire, déplacement des moussons, dépérissement des forêts, etc.), nous conduisant irréversiblement à un nouveau régime climatique, aussi catastrophique qu’imprévisible pour nos sociétés.

Le succès, probablement très mitigé de l’atténuation (qui s’attaque aux causes du changement climatique), va constituer un véritable défi pour l’adaptation (qui traite des conséquences territoriales du changement climatique) dont s’occupe l’aménagement du territoire. Comment s’adapter dans un monde sur lequel, par définition, nous n’avons plus la main, un monde qui nous arrive, nous dépasse, bien que nous l’ayons engendré (l’anthropocène), un monde fait d’imprévisibilité radicale, de sidération, de « jamais vu », d’impensable, voire d’inimaginable ? L’adaptation ne signifie plus du tout s’acclimater à un nouveau contexte relativement stable, mais s’attendre à l’inattendu, à devoir penser l’impensable, d’imaginer l’inimaginable…. Vaste programme !

Nous sommes alors confrontés à un double constat, selon nous fondamental :

D’une part, le monde relativement prédictible, qui est la condition de possibilité de la planification territoriale, ne va plus de soi. C’est même l’inverse qui se profile. Dès lors, quelle alternative proposer ? Réponse : une pensée de l’action aménagiste où la prévisibilité serait inutile.

C’est en ce sens que l’improvisation, définie minimalement comme système d’action en contexte d’incertitude, semble être l’approche nécessaire dont nous avons besoin pour affronter l’enjeu crucial de l’adaptation au changement climatique.

Mais, d’autre part, cette introduction est très problématique, voire presque impossible. Car si l’improvisation en planification est un impensé, elle n’en occupe pas moins une place précise : celle d’incarner l’échec d’une action planificatrice, une erreur majeur d’anticipation (« nous en sommes réduits à improviser » !). Dans ce système de pensée, être dans l’improvisation est la preuve de l’incompétence de l’auteur de l’action. L’improvisation pointe une erreur d’anticipation, une perte de contrôle. L’acteur est désormais sans boussole, privé du sens de son action et incapable d’apprendre des conséquences de l’action.

En somme, lorsque « nous en sommes réduits à improviser », c’est que nous sommes dans un labyrinthe, donc en situation d’ignorance totale.

On comprend alors que faire de l’improvisation un principe organisateur de l’action aménagiste, relèverait d’une véritable révolution copernicienne !

Mais comment faire pour desserrer cette contradiction entre le nécessaire et le presque impossible ?

N’y aurait-il pas des points de fragilité, où pourrait s’entrevoir l’inéluctable de l’improvisation dans la pensée et l’action aménagistes ? L’hypothèse que nous défendons est précisément que le changement climatique, mais plus fondamentalement la question environnementale en aménagement, offre cette possibilité. Mais alors, exploiter cette possibilité, tenter cette révolution copernicienne ne se fera pas sans résistance de la part de la pensée planificatrice. C’est ce que nous évoquerons dans un second temps, pour enfin, dans un troisième temps, donner quelques pistes plus proactives sur la façon dont sa présence pourrait être facilitée, sans pour autant en neutraliser la portée subversive.

Dernière précision : nous n’aborderons pas l’improvisation en tant que telle. Nous nous référons à l’importance qu’elle revêt dans le monde du jazz, et à sa fécondité pour penser l’action.

I – Une contradiction et ses fragilités

Il me semble qu’au moins trois points essentiels liés à la prise en compte de la question environnementale en aménagement viennent fragiliser cette contradiction du nécessaire et de l’impossible. D’une part, les conséquences non intentionnelles de l’action qui sont au cœur de la question environnementale, d’autre part l’adaptation qui est au cœur de l’action aménagiste face à l’imprévisibilité du dérèglement climatique, enfin les défis existentiels auxquels sont confrontés les territoires.

I-1 Au fondement de la question environnementale : les conséquences non intentionnelles de l’action.

Cela va faire plus d’un demi siècle que, sous les coups de boutoir de controverses environnementales liées à des grands projets (centrales nucléaires, lignes THT, autoroutes, TGV, etc. ), la conduite de projet en aménagement tente d’intégrer la question environnementale. Ce qu’elle continue à faire avec des avancées et des reculs, mais en restant attachée à son imaginaire moderne, fait d’Hubris, de domination, de puissance, de volontarisme (instaurant les conditions de la prévisibilité) alors même que la question environnementale en constitue le talon d’Achille. C’est que, fondamentalement, la question environnementale est celle des conséquences non intentionnelles (plus ou moins prévisibles) de l’action. C’est l’énergie qui excède celle des effets attendus, prévisibles et souhaités, contrôlés, justifiant l’action. Or, plus la question environnementale est montée en puissance (le changement climatique en étant l’expression la plus saillante), plus elle rendait visible ce qui précisément ne devait pas l’être pour croire à l’efficacité et au contrôle de l’action.

Cet effort d’intégration des enjeux environnementaux pour tenter de les anticiper, s’est néanmoins accompagné dans la conduite de projet, et sous le feu roulant des contestations environnementales, d’un déplacement du sens de l’action. Nous sommes passés d’une logique de pilotage à priori (les effets attendus de l’action sont suffisants à sa justification et à la définition de son sens) au pilotage par les conséquences (le sens de l’action se façonnera une fois l’action déclenchée, compte tenu des CNI).

Pourtant l’aménageur reste souvent prisonnier d’une posture forte et dominatrice alors que la question environnementale, et plus encore le changement climatique, le rapprocherait plus d’une situation que résume bien le paradoxe d’Hirschman. Ce grand historien de la pensée économique fait l’observation suivante dans son ouvrage sur « Les passions et les intérêts » :

« D’une part, il est constant que les actions humaines et les décisions sociales tendent à entrainer des conséquences qui n’entraient nullement, à l’origine, dans les intentions de leurs auteurs. Mais d’autre part, bon nombre de ces actions et de ces décisions sont sérieusement et entièrement motivées par l’attente de certains résultats qui en fait ne se produisent jamais. Ce dernier phénomène n’est pas seulement l’inverse du premier : il est aussi, en toute probabilité, l’une de ses causes. En effet, les fausses espérances qui motivent certaines décisions sociales au moment où elles sont prises contribuent par là même à en masquer les effets réels » (Hirschman, p.117). Un peu plus loin, il ajoute : « Est-il un régime qui puisse survivre longtemps à la double constatation qu’il doit son existence à la ferme conviction qu’il résoudra certains problèmes, et qu’il n’en fait rien, rigoureusement rien ? » (ibid, p118). Il me semble que l’aménagement moderne a participé à mettre un voile sur ce jeu de dupe. L’enjeu environnemental venant lever un coin du voile.

Alors, face au monde imprévisible dans lequel le changement climatique nous plonge, de deux choses l’une : soit nous continuerons à nous accrocher à l’imaginaire moderniste, teinté d’obsession de la domination et de haine de la surprise. Cette option reste finalement assez partagée, nous le verrons.

Soit nous acceptons de franchir le Rubicon, en admettant que la réalité des conditions de l’action nous rapproche du paradoxe d’Hirschman. Nous sommes faibles, mais nous le savons. Il reste à faire de l’imprévisibilité une possibilité, une ressource, une espérance et non ce qui doit être éliminé, ce qui nous ouvre à l’action improvisée, inéluctablement.

I.2 Les figures de l’adaptation en contexte d’imprévisibilité

Il existe plusieurs figures de l’adaptation, que l’on peut situer sur un continuum entre deux pôles :

- D’une part, celui de « l’adaptation processuelle », essentiellement réactive. Une nouvelle situation apparait, on tente d’y faire face en s ‘adaptant aux contraintes qui s’imposent à nous. Tant que l’avenir est relativement prévisible, l’adaptation processuelle peut être efficace. Mais plus l’imprévisibilité grandit, plus l’adaptation processuelle devient énergivore et contre-productive. C’est le genre de situation que n’aime pas le planificateur : réagir à quelque chose qui lui échappe, au coup par coup se trouvant désormais ‘’en pleine improvisation » ; par contre, pour l’improvisateur en jazz, c’est « la routine » si l’on peut dire, en tous cas son métier. C’est vrai, mais seulement en partie. Car dans le cas du jazzman, il agit et réagit en situation immersive, mettant sa subjectivité en jeu et s’appuyant sur la singularité des situations pour les enrichir. Alors que l’aménageur aura tendance à conserver une position de surplomb, uniformisante, perpétuant sa source de sens et de légitimation professionnelle agrippée à la modernité. C’est en cela que l’adaptations processuelle en aménagement est incomparable avec ce que serait l’adaptation processuelle en jazz. Si il fallait trouver un équivalent on pourrait dire que le jazzman improvisant, est plus dans ce que l’on pourrait appeler , la métis, c’est-à-dire une compétence , très localisée, enracinée, immergée , qui se construit dans un rapport d’écoute et de négociation plus que de domination. Une situation que l’on pourrait retrouver dans les savoirs paysans locaux en regard des grandes cultures productivistes d’exploitation agricole par exemple.

- D’autre part, à l’autre extrémité du continuum, nous trouvons « l’adaptation rupture ». En contexte d’imprévisibilité, quelle serait l’adaptation la plus efficace ? Celle qui rend précisément l’adaptation inutile! Mieux que tout autre discours, cette image publicitaire pour une grosse cylindrée allemande posée sur un glacier, illustre parfaitement l’idée : « Pourquoi prévoir le temps quand on peut l’ignorer ? »

Deux remarques :

La première est que l’adaptation rupture ressemble à l’émancipation, au moins dans sa conception moderne. C’est par exemple la culture hydroponique qui rend inutile le recours massif et de plus en plus problématique aux intrants chimiques pour cultiver des terres de plus en plus pauvres ; la culture hydroponique se réalise sur des surfaces inertes et neutres.

La seconde est que l’adaptation rupture permet de saisir que l’émancipation est elle-même, ambivalente. L’adaptation rupture, permet de s’arracher des contraintes en les mettant à distance. Elle s’accompagne donc aussi de replis, d’une valorisation de l’entre soi, du rejet de ce qui n’est pas nous, une peur de l’autre comme menace et non comme richesse. L’autre face de l‘émancipation serait une valorisation excluante du local et une conception figée de l’identité.

Dans ces conditions, y-aurait-il des liens entre l’adaptation rupture et l’action improvisée ? D’une certaine façon, des rapprochements sont possibles : la compétence de l’improvisateur en jazz ne vient pas seulement de sa capacité à coller à une situation éphémère, mouvante par co-construction de ce qui advient (et les façons de le faire sont multiples) mais aussi et surtout d’y construire des degrés de liberté, une certaine façon de monter en généralité (par exemple jouer sur un mode compatible avec la suite d’accords), donc une forme d’émancipation. Mais ce sont plutôt les différences, car cette forme d’émancipation est aux antipodes de l’exclusion, de la construction d’une frontière. C’est au contraire une manière immersive de rechercher un contact plus profond, poly sensorielle avec le milieu, jusqu’à s’oublier, pour participer à l’émergence d’une œuvre collective. C’est la générosité en lieu et place du renfermement.

Le pensée aménagiste ne pourra se réformer en profondeur que si la pensée écologique lui propose une source de sens et de légitimation de l’action qui conserve l’idée d’émancipation et de progrès, mais différente de celle fondée par la modernité. L’improvisation en jazz, de son côté, devrait intéresser la pensée aménagiste pour saisir de quelle façon elle s’est construite comme une compétence professionnelle, objet d’un apprentissage et d’une conception de l’émancipation.

I-3 Le défi existentiel de l’adaptation des territoires au changement climatique

Il est clair que moins nos politiques climatiques seront à la hauteur de l’enjeu, plus nombreux seront les territoires menacés existentiellement, partout et à toutes les échelles, et souvent de façon très injuste, même si les politiques d’adaptation modifieront le contenu de ce qu’est une menace existentielle.

Le changement climatique ne fait que rendre plus saillant et menaçant la façon dont l’aménagement s‘est saisi des problèmes environnementaux. Beaucoup sont des problèmes de type 2. Des problèmes qu’il n’est plus possible d’amnésier ou d’anesthésier parce qu’ils touchent de façon indirecte ou directe, par effet retour, les porteurs de projet, et pris en charge lorsqu’il est quasiment trop tard pour les résoudre. La première adaptation étant de faire avec leur irrésolution.

Bien sur, tous les impacts environnementaux dont se préoccupe l’aménagement ne sont pas de type 2. Mais ceux qui sont provoqués par le dérèglement climatique tendent à l’être. Et donc ce qui est engagé dans l’adaptation, c’est la survie même des territoires, de façon encore plus cruciale. D’où l’importance de traiter comme enjeu critique, la reproduction territoriale. C’est à dire la capacité qu’a un territoire , comme tout organisme, à « produire ce qui le produit ».

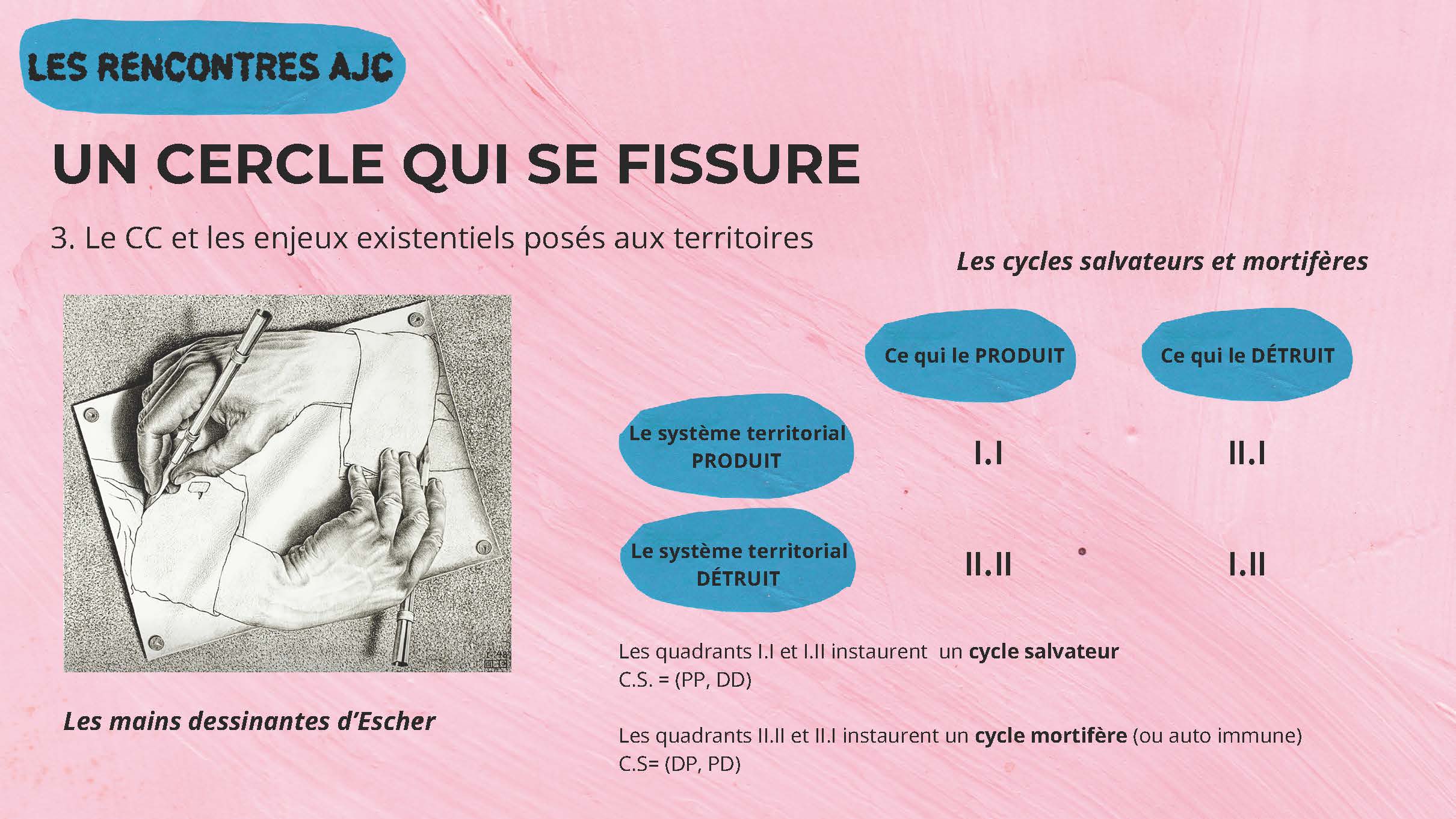

Là encore, une figure, celle des « mains dessinantes » d’Escher, exprime mieux ce que nous venons d’énoncer. Elle était en page couverture du tome 1 de « la méthode ; la nature de la nature », d’Edgard Morin, qui fut un des grand penseurs (comme JP Dupuy, H. Atlan, F. Varela, R. Passet, Y. Barel, D.Hofstadter, JL Lemoigne, C. Castoriadis ) de la complexité et des logiques paradoxales dans une approche transdisciplinaire. Leur paradigme fut en quelque sorte consacré lors d’un fameux colloque de Cerisy, dont les actes sont paru en 1982 « L’auto-organisation du physique au politique. »

Mais un organisme au sens large (qu’il s’agisse d’une institution, d’une corporation, d’une profession, d’une discipline, et pas seulement une organisme vivant ) n’est pas seulement auto-poïétique (produire ce qui le produit), il a aussi la capacité de détruire ce qui le détruit. Nous obtenons ainsi la matrice suivante :

Le Cycle ((P,P) , (D,D)) est appelé Cycle Salvateur (CS). Aucune connotation morale dans cette appellation. Il signifie seulement la propriété qu’a un organisme de produire ses conditions de production. Par exemple les feux hors normes qui dépassent de loin nos capacités de contrôle, non seulement sont dévastateurs sur des échelles de temps et d’espace jusque là inconnues (Au Canada cet été 2023, ont brulé plus de 18 millions d’hectares de forêts, provoquant des nuages polluants atteignant le sud des Etats unis comme l’Europe de l’Ouest). Ce qui rend ces feux encore plus effrayants c’est qu’ils sont de gigantesques machines énergétiques autonomes produisant leurs conditions de production (les orages secs, mais aussi des feux souterrains, qui résistent aux hivers neigeux, pour se réveiller au printemps).

Mais la matrice permet également d’identifier deux autres couples (P, D) et ( D, P), qui forment ce que nous appelons un Cycle Mortifère (CM), tel que CM= ((P,D), (D, P))

La propriété de ce cycle mortifère est de produire ce qui le détruit, et de détruire ce qui le produit, comme un organisme auto-immune. Peut-être que l’exemple le plus fort en est le CC lui-même : les sociétés ont fini par détruire ce qui les produisait en rendant la terre presque inhabitable. Et toutes nos résistances, tendant à l’inaction climatique, produisent ce qui va nous détruire (en laissant filer les émissions de CO2) : un dérèglement climatique de plus en plus dévastateur et irréversible. Sans en venir à ce scénario extrême, les crises écologiques ont été des vecteurs de passage de CS à des CM pour des territoires à l’échelle régionale comme locale.

Revenons maintenant à la contradiction initiale et poussons l’avantage d’y avoir identifié des points de fragilité ? Les Cycles S et M vont nous servir à mieux cerner la façon dont la pensée de l’aménagement résiste, mais aussi, de quelle façon l’introduction de l’improvisation pourrait être facilitée.

II – Aller plus loin

II-1 Le Cycle Salvateur de la pensée moderniste face au défi du changement climatique.

Donnons deux exemples où l’aménagement réussit à interpréter la lutte contre le changement climatique en l’acclimatant à son cadre moderne, rendant improbable l’introduction de l’improvisation, ou alors en lui ôtant sa portée subversive.

Produire ce qui le Produit

- La géo ingénierie :

Il s’agit à l’échelle planétaire, de proposer des solutions de haute -technologie pour lutter contre le réchauffement de la biosphère, par des techniques de modification du rayonnement solaire. Une des techniques les plus emblématique consiste à injecter massivement dans la stratosphère des aérosols, donc des particules soufrées.

Ses solutions technologiques sont si éloignées des échelles des territoires qu’on a du mal à les penser comme des stratégies d’adaptation. Pourtant, elles ne sont pas des stratégies d’atténuation, puisqu’elles ne visent pas la diminution des émissions de gaz à effets de serre.

Par contre elles s’attaquent aux conséquences, en rendant les adaptations territoriales moins urgentes (puisque ces technologies font baisser la température moyenne), voire inutiles ; un magnifique exemple d’adaptation rupture, qui laissant filer les émissions de CO2, produirait sa propre nécessité, comme solution de dernier recours… La géo ingénierie fonctionne elle-même comme un Cycle Salvateur.

- « Planter un milliard d’arbres d’ici 2030 »

L‘annonce spectaculaire, faite en 2022 par E. Macron, de planter un milliard d’arbres d’ici 2030 est un objectif ambitieux de la politique forestière, élément de la planification écologique, dont on peut douter qu’il soit réalisable , mais surtout qu’il soit la bonne réponse en terme d’adaptation Même si le ministère de l’agriculture assure que les coupes rases ne sont pas la solution , c’est bien pourtant ce à quoi on assiste, puisqu’elles représenteraient plus des deux tiers des projets pour atteindre le milliard d’arbres. Et qui plus est, dans les projets financés, plus les quatre cinquièmes étaient en monoculture. Si cela satisfait l’objectif d’augmenter massivement la récolte de bois, une telle stratégie s’avère contraire à celui de préservation de la biodiversité, et à la nécessaire diversification des essences pour lutter contre le changement climatique. De nouveau, la réponse est une politique qui se fait par le haut, uniformisatrice. Des solutions alternatives plus pragmatistes et situées existent, favorables d’ailleurs au développement d’une pensée de l’action improvisée, mais elles sont le plus souvent ignorées, comme nombre de rapports scientifiques commandés par différents ministères, dont les recommandations sont finalement ignorées.

Détruire ce qui le détruit

- La loi séparatisme

La modernité sait se défendre, en tuant dans l’œuf ce qui pourrait la menacer.

Ainsi, la loi séparatisme (2021) initialement prévue pour lutter contre le terrorisme, en repérant des associations communautaires qui en sont les foyers de développement, visent finalement tout autant des associations environnementales qui tendent à être criminalisées. Sans avoir besoin de les dissoudre et donc d’apporter des preuves difficiles à produire, c’est plus la menace de coupures des aides financières les faisant vivre qui les obligent à rentrer dans le rang, tout comme pour les élus qui leur accordaient des facilités logistiques comme financières. Se tarissent alors les sources concrètes d’enrichissement de ce que pourraient être des lieux d’expérience de l’improvisation en aménagement.

- La loi ASAP (d’accélération et de simplification de l’action publique)

Une autre stratégie pour « détruire ce qui peut détruire », est de s’attaquer au talon d’Achille de l’aménagement moderne, la question environnementale. Nous assistons depuis quelques années à un affaiblissement de la démocratie environnementale, par un détricotage du code de l’environnement. La loi ASAP (loi d’accélération et de simplification de l’action publique), par exemple fait de l’enquête publique, pourtant moment clef de la partition du public, une procédure délégitimée, dont l’emploi dans la conduite de projet se réduit comme une peau de chagrin. Tout se passe comme si, revenant au pilotage apriori, la question environnementale était extraite de la conduite de projet, pour en faire une préoccupation utopique, sans territoire d’application.

- Les grands événements participatifs

Mais ce risque de régression de la démocratie environnementale se fait à bas bruit, recouvert par la publicité autour des grands événements participatifs, tel le Débat National ou la Convention Citoyenne sur le Climat. Des expérimentations originales et enrichissantes. Mais qu’en a-t-on fait ? A part d’être l’arbre qui cache la forêt, et peut être d’en venir à faire croire qu’elles ne résistent pas à l’épreuve de la réalité. Avec le risque que ces expérimentations, malgré elles, contribuent à détruire ce qui pourrait détruire l’approche moderniste de l’aménagement, et rendant irréalistes les processus de design collectif qui les ont animés, lieux d’expérimentation de que pourrait être l’action improvisée.

Ceci étant dit, le Cycle Salvateur dont nous avons seulement rappeler quelques éléments n’efface pas ce qui pourrait faciliter l’introduction de l’improvisation. Donnons pour terminer quelques éléments du Cycle Salvateur de l’improvisation. L’intention n’est pas de proposer de l’inédit, du radicalement nouveau, mais au contraire de collecter des manières de penser et de faire qui sont déjà là, mais qui font système, permettant d’équiper la notion d’improvisation en aménagement pour lui donner force et cohérence.

II-2 Le Cycle Salvateur de l’improvisation en aménagement.

Produire ce qui le produit.

- Un écosystème de pensée

Rappelons que la philosophie pragmatiste, en particulier celle de John Dewey, conçoit une philosophie de l’action qui résonne avec l’improvisation en Jazz. L’accent est mis sur la complexité de situations dont l’évolution est semi aléatoire. Elle remet en cause la prévisibilité des conduites. Deux idées clef : dans la transaction sociale, l’interaction n’affecte pas seulement la nature des relations mais les entités elles -mêmes ; de sorte que « ce qui existe réellement, ce ne sont pas les choses mais les choses en train de se faire », pour reprendre la célèbre expression de W. James. Pour ne citer qu’un exemple, je renvoie à l’article d’Alfonso Ottobre au titre suggestif : « Swinging Dewey » !

Mais un autre cadre philosophique serait tout aussi favorable à la réception de l’improvisation, et plus en lien avec les réflexions en aménagement. Il nous renvoie à la philosophie grecque, mais pas à la catégorie qu’a valorisée notre culture humaniste et scientifique, le Logos, ce monde purement logique, de contemplation, tel qu’il ne peut être autrement, stable et intemporel. C’est son opposée qui nous intéresse : la Mètis. Tombée dans l’oubli , elle fut réhabilitée par les historiens Marcel Detienne et Jean-Pierre Vernant au début des années 70. Contrairement au Logos, la Mètis se rapporte à la réalité vivante, pratique, instable, mouvante, éphémère, souple, en émergence qui nécessite alors une toute autre attitude pour y faire face de façon efficace : « le flair, la sagacité, la souplesse d’esprit, la débrouillardise, l’attention vigilante le sens de l’opportunité… » ce que Detienne et Vernant ont résumé par « les ruses de l’intelligence ».

Nous sommes l’après 68, où la pensée sur la décentralisation se met en place. La nécessité de comprendre la société locale dans ses interactions face au centre devient un enjeu de recherche. L’idée est moins de saisir la façon dont la « violence de l’Etat » se plaque sur le local, que de saisir comment le pouvoir s’instille, peut se complexifier , voire se perdre face à un local qui ruse et cherche les voies de son autonomie. Le livre de Detienne et Vernant vient à point nommé pour nourrir cette approche à différentes échelles. C’est déjà Michel Foucault qui s’intéresse aux dispositifs spatiaux plus qu’aux idéologies dans l’analyse du panoptique. Ce sont les analyses en terme de « stratégies / tactiques » de Michel de Certeau s’intéressant aux «arts de faire » dans la vie quotidienne. C’est Gustave Nicolas Fischer débusquant « l’autogestion clandestine » des ouvriers confrontés aux stratégies tayloriennes de l’organisation du travail en usine. Ce sont les subtiles interactions que nous révèlent Yves Barel, entre le code (mise en ordre de l’action prétendant s’abstraire des particularités spatiales et temporelles) et les territoires ; Michel Marié analysant pour sa part les sociétés locales en termes d’aménagement/ménagement du territoire.

Ainsi, la Mètis est intéressante d’une part parce qu’elle donne une épaisseur philosophique au paradoxe d’Hirschman tout en comprenant mieux les conditions d’existence de ce dernier. D’autre part, précisément parce qu’elle renverse la perspective en se plaçant non plus du point de vue du centre mais du local pour reconsidérer leurs interactions complexes, la Mètis ne laisse cependant pas la question de la conduite de l’action orpheline. Bien au contraire. Ainsi, James C. Scott, livrant une histoire critique de la planification des Etats modernes, depuis la période coloniale, appelle à son dépassement par la Mètis, plus modeste et liée « aux savoirs pratiques » pour construire l’action aménagiste. Chose intéressante,et contrairement aux auteurs cités plus haut, Scott mentionne et utilise souvent l’improvisation, comme une ressource de la Mètis, mais sans l’approfondir. Certes, cela conforte notre hypothèse tout en nous invitant à poursuivre. Mais cette façon de nous laisser au milieu du gué est peut-être l’indice d’un véritable problème, moins lié à l’improvisation qu’à la Mètis elle-même. Nous nous inspirons en cela des travaux de François Julien et en particulier de son « Traité de l’efficacité ». Le sinologue oppose les modèles grecs et chinois de l’action et leur conception respective de l’efficacité. Il montre la difficulté de la Mètis non pas à être racontée dans les pratiques mais à être pensée, tellement nous avons été conditionnés par le modèle grec à passer par le rapport théorie- pratique. C’est une difficulté que nous rencontrons aussi pour aborder l’action improvisée. Or, François Julien montre comment la philosophie chinoise « permettrait d’éclairer la Mètis dont la pensée grecque n’a pu faire la théorie ». IL se peut donc que la philosophie chinoise de l’action soit un cadre plus approprié pour saisir l’improvisation que ne l’est la Mètis. C’est ce travail qu’il nous reste à accomplir :

Introduire une critique de la Mètis par l’improvisation d’une part et d’autre part tester la fécondité du modèle chinois pour penser l’action improvisée en jazz comme en aménagement… vaste programme !

Nous faisons ici l’impasse sur les orientations épistémologiques favorables à l’improvisation. Ceci dit, il est clair que l’improvisation à plus à voir avec le contexte de découverte que de justification, et qu’elle a plus d’accointance avec la logique abductive qu’inductive ou déductive.

On l’aura compris, il ne s’agit pas ici d’imposer une liste à la Prévert, mais de suggérer un écosystème d’approches, pourtant relativement autonomes, mais dont on perçoit les possibilités de renforcement et d’évolution critique (voir par exemple les réflexions d’Alain Papaux, juriste et philosophe de l’environnement). Ainsi se construisent des conditions de réception favorable pour penser l’improvisation en aménagement et son rapport à l’improvisation en jazz.

- Et des expériences

Cet effort pour trouver un écosystème favorable au développement d’une pensée de l’action improvisée en aménagement n’a de sens que si elle peut contribuer à enrichir des expériences concrètes et réciproquement. Il faut donc trouver ou de façon plus proactive faire émerger des situations d’aménagement en résonnance avec l’improvisation.

Et il ne s’agit pas seulement d’expérimentations alternatives, dont les ZAD, ni celles, tout aussi intéressantes analysées par Luc. Gwiazdzinski et sa géographie situationniste, mais d’expériences communes, comme celle d’élus confrontés directement aux conséquences du changement climatique sur leur commune. A cet égard les recherches menées par Bernard Kalaora et Charlotte Michel, portant sur les profils types de gouvernance des élus du Cotentin sont particulièrement précieuses.

Détruire ce qui peut détruire

Examinons très rapidement pour terminer, quelques éléments qui pourraient aider à détruire ce qui détruirait l’improvisation comme principe organisateur de l’action aménagiste.

Tout d’abord à ceux qui invoqueraient l’idée que l’improvisation n’auraient pas de prise sur les discussions actuelles en théorie de la planification liées au défi climatique, c’est le contraire. Ainsi, l’improvisation résonne avec tout un champ de recherches portant sur les pratiques réflexives en aménagement. Également, le défi climatique a remis au gout du jour les « wicked problems » opposés aux «tamed problems ». Ce sont de problèmes « vicieux », complexes où les objectifs et moyens sont indécis, mouvants, irréductibles aux problèmes de planification plus « dociles » tirés du référentiel ingénieur. Le changement climatique en a fait mêmes des «super-wicked problems ». La résonnance avec l’improvisation et l’apport réciproque qui pourrait en être tiré sont incontestables.

Mais, détruire ce qui peut détruire l’introduction de l’improvisation peut venir aussi des partisans de cette introduction. C’est-à-dire que l’adhésion peut se faire pour des raisons, certes séduisantes, mais qui sont de fausses bonnes raisons, et s’avérer contre productives.

Deux exemples :

- Le premier tient au statut de l’erreur en improvisation. A priori, l’erreur pour l’aménageur moderne, existe parce que nous supposons le monde relativement prévisible. Elle se définit par un écart entre ce qui était prévu et ce qui s’est passé. Donc, dans un monde imprévisible (dans lequel s’inscrit l’improvisation) l’erreur ne peut advenir. Et l’on peut même en trouver confirmation dans les paroles rapportées de jazzman (« en improvisation, l’erreur n’existe pas »). En réalité, les mondes à partir desquels il est dit que l’erreur n’existe pas, ne sont pas les mêmes, et ne veut pas dire la même chose. Pour le planificateur, c’est du pain bénit : dans ces conditions pourquoi ne pas adhérer à l’improvisation ? Mais cela peut aussi être du pain bénit pour délégitimer l’improvisation en aménagement, car aurait du mal se passer de l’erreur en aménagement ! En réalité, l’erreur existe aussi en improvisation jazz, mais sa caractérisation, plus complexe, devrait nourrir ce que nous entendons par erreur en aménagement dans un monde peu prévisible.

- Le second exemple concerne la temporalité. L’aménageur peut se montrer ouvert à l’improvisation, à condition d’en réduire le champ d’application à des situations d’urgences réclamant des réponses instantanées. Or c’est ignorer nombre de situations de catastrophe qui, rompant les routines, entraine, sur le temps long (de quelques jours à quelques années) des institutions à réagir en produisant ce que C. Weick a appelé l’improvisation organisationnelle. Weick, qui se réfère explicitement et de façon très argumentée à l’improvisation en jazz,a développé ce champs de recherche depuis plus de 20 ans donnant d’ailleurs des analyses fines sur le statut de l’erreur.

Conclusion

Le dérèglement climatique nous amène à concevoir l’adaptation face à l’imprévisible, ce qui devrait conduire nécessairement à introduire l’improvisation dans la pensée aménagiste. Or cette dernière résiste d’autant mieux que l’imaginaire moderne qui l’habite encore fortement a réussi à faire sien la lutte contre le changement climatique et donc à renvoyer l’improvisation a ce qu’elle était : un impensé et le signe de l’échec. Ainsi, le retournement copernicien évoqué dans notre propos initial aura fait « pschitt» ! Pourtant, ce n’est pas la fin de l’histoire et ce n’est pas le seul cadre qui resterait à la planification écologique pour se construire. Nous avons aussi montré que le système de connaissances et de pratiques propre à faire de l’improvisation un paradigme de l’aménagement est déjà là. Il faut absolument le faire fructifier, montrer qu’il est souhaitable, faisable et qu’il est capable de répondre aux attaques dont il sera l’objet.

Deux remarques pour terminer.

La première est que notre analyse s’est appuyée sur l’idée que l’environnement pouvait être un vecteur de la démocratie, et l’improvisation son modus operandi. Mais pour combien de temps encore avant que les logiques ne s’inversent ? Car si nous continuons à mener des politiques aussi inconséquentes dans la lutte contre le dérèglement climatique, l’environnement, dans un contexte d’urgence absolue, peut devenir le vecteur de l’éco-fascisme, et l’improvisation se transformer en panique.

La seconde est que nous avons défendu une conception de l’improvisation en laquelle nous croyons, plus proche du monde Kropotkinien (basé sur l’entre-aide) que darwinien. Mais nous n’avons pas prétendu défendre « la vrai définition » de l’improvisation, car elle ne peut s’abstraire du système d’idées contenant ses critères de vérité. L’improvisation n’est pas, en soi, vertueuse. Souvenons-nous des analyses de J. Chapoutot sur « Les racines du management ; du nazisme à aujourd’hui » montrant que les nazis furent des anti-étatistes convaincus, et que leurs réflexions sur l’organisation du Reich, réservaient une place non négligeable à ce qui pourrait s’appeler de l’improvisation.